國家鄉村振興局 | 關于江西省新余市渝水區農村產權交易中心的報道

江西省新余市渝水區:推進農村集體產權數字化管理 夯實鄉村治理基礎

渝水區積極推進農村集體產權管理數字化,建立城鄉統一的農村產權交易市場體系,促進集體資產資源公正、公平、公開交易,實現資產資源增值增收,壯大了集體經濟實力,夯實了鄉村治理基礎,提升了鄉村治理水平。

渝水區位于江西省中西部,是新余市城區所在地。全區轄7個鎮、4個鄉、6個街道、182個行政村、52個居委會;總人口69萬人,其中農業人口34.8萬人;國土總面積1273平方公里,其中耕地面積43.5萬畝,林地面積73.5萬畝,可養水產面積4.8萬畝。近年來,隨著農村勞動力持續轉移和農村改革不斷深化,涉及農村資產資源發包合同不規范、租金過低、隨意轉包、拖欠承包款等問題的矛盾糾紛日益突出,嚴重影響了黨群干群關系。在清理農村集體資產資源的基礎上,渝水區建立了以區農村產權交易中心為龍頭的城鄉統一的農村集體資產資源交易市場體系,積極推進數字化管理,解決了鄉村治理中的難點、焦點和堵點問題,村民、村集體和承包方利益都得到了保障,經濟效益和社會效應實現雙重提升。

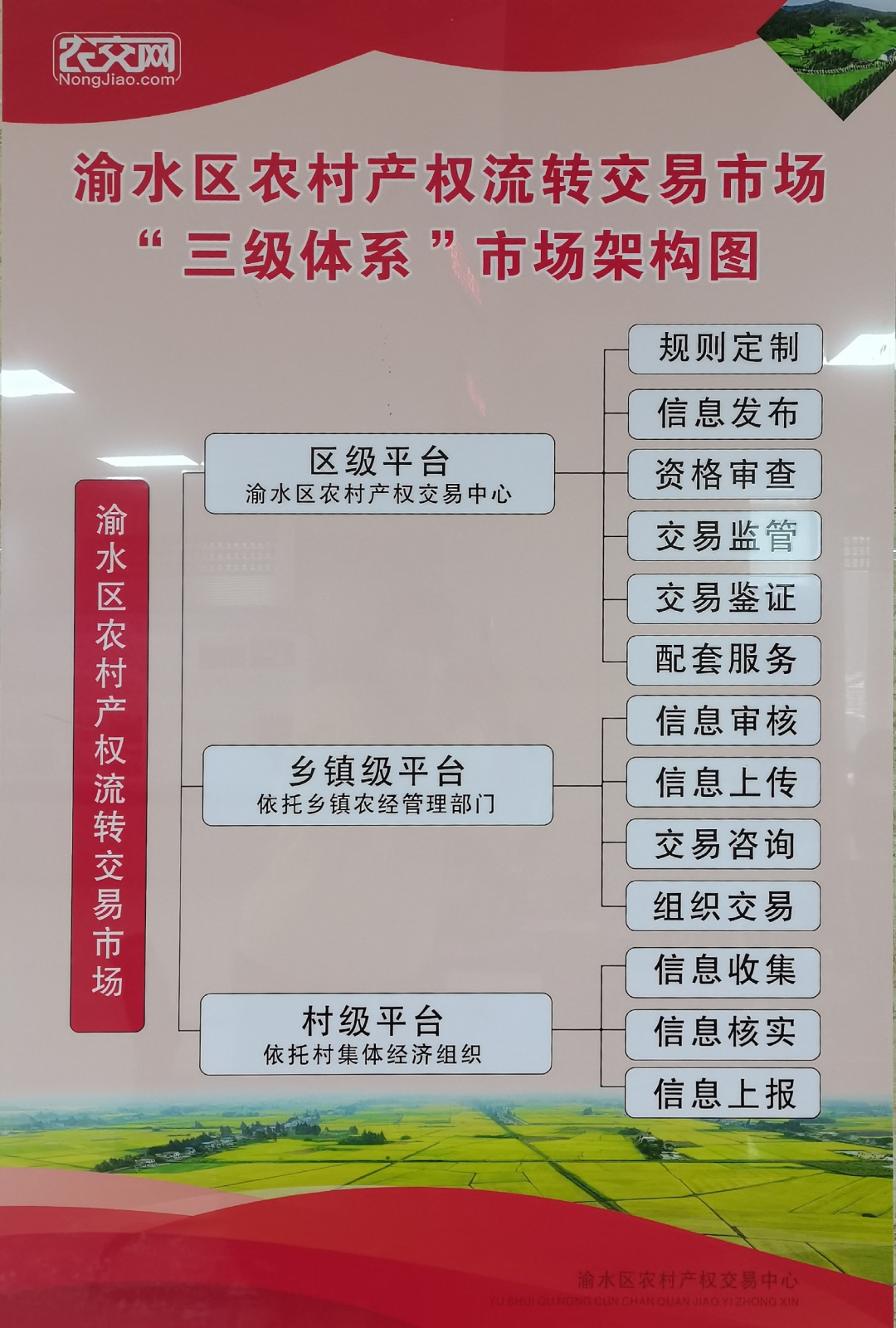

一、架構組織體系,打造產權交易市場“三級網絡”聯動機制

渝水區不斷完善農村集體產權交易體系建設,區、鄉、村三級全程聯動,讓數據多跑路,群眾少跑腿。

一是區級設立綜合平臺。成立新余市振興農村產權運營管理有限公司,由其在區政務服務辦事大廳設立區農村產權交易中心,專班組團,單獨辦公,獨立核算;中心為各類農村產權流轉交易提供服務,負責制定交易規則、受理交易申請、發布交易信息、協助產權查詢、組織流轉交易、出具交易鑒證等工作。

渝水區農村產權流轉交易市場區、鄉、村三級市場架構圖。

二是鄉鎮設立服務窗口。全區17個鄉(鎮、街道)依托農經站在便民服務中心設立專門的農村集體產權交易服務窗口,負責業務培訓、信息傳送、交易申請、資料初審等前期工作。

三是村級設立信息服務室。全區182個行政村設立信息服務室,配備信息管理員,建立村級平臺,負責產權流轉信息收集、統計上報以及產權標的現場勘測等工作。四是建立微信公眾號。發布政策,解答疑惑,讓群眾“觸網”共享信息,解決疑難困惑。渝水區農村集體產權交易服務體系組織架構清晰,管理制度規范,線上交易公開透明,全程業務統一接受區農業農村行政管理部門指導監督,全程服務實行三級上下聯動一致,一站服務到底,老百姓信服。

渝水區農村產權交易中心舉行第一筆網上競價交易。

二、清理“兩資”底細,建立村集體產權“數字化”永久檔案

近年來,渝水區針對農村集體資產資源產權不清晰、管理較混亂,以及發包合同不規范、租金過低、隨意轉包、違規變更用途、拖欠承包款等群眾反映突出的問題,開展集體資產資源全面清理。糾正了各類問題合同3361份,收回資源面積1.4萬多畝、資產面積5500多平方米,追回拖欠金額201萬元,累計增加合同期內承包資金10543萬元,并在理清資產資源權屬后,對集體資產(727宗,面積435861平方米)、集體資源(1753宗,面積97747畝)進行造冊登記,建立電子檔案,明確每宗集體資產資源的“身份”,載明產權歸屬、坐落位置、規格大小、性質結構、資金投入、取得期限及使用特征等情況,建立數據庫,實現了“數字化”信息監測管理和信息共享,建立了農村產權交易預警機制,有效防止了農村集體資產資源流失。

三、應用互聯數字,推行村集體資產資源“網上競拍”交易

利用農村產權交易中心整合大數據優勢,依照《渝水區農村產權交易市場管理辦法(試行)》等文件規定,在網上對農村集體資產資源交易信息進行集中展示,依托平臺“統一訪問、分類匯總、對口上報”程序,按照統一格式和編制要求組織上傳,形成標準一致、信息互通、流程管理對接的農村產權交易合作網絡,推行大數據全覆蓋,讓信息“飛起來”,讓資產資源更有價值。下村鎮羅家邊村980畝高產油茶地出租項目,競拍底價是200元(畝·年),經過4名競拍者的10輪網上競價,最終以310元/(畝·年)的價格成交,溢價率55%,出租20年溢價金額215.6萬元,有效實現了集體資產保值增值權益。

渝水區農村產權交易平臺的良性運行,有效拓展了農村產權改革成果,盤活了農村各類生產要素,激活了農村沉淀資源,增強了鄉村發展活力,為實現鄉村治理有效提供了必要的物質基礎和財力保障。

由渝水區農村產權交易中心出具的下村鎮羅家邊村委731.18畝高產油茶基地交易憑證。

實現了集體資產資源增值,增強鄉村治理活力。截至2022年9月30日,渝水區農村產權交易中心累計掛牌項目793筆,掛牌面積51478.69畝;已成交項目695筆,成交金額6916.43萬元。其中,網上公開競拍成交22筆,競拍成交金額1693.4萬元,溢價金額達719萬元,最高溢價率超過200%。下村鎮杭橋村在黨員干部帶頭、征求村民意見的基礎上,創新“黨支部+村集體+村民入股”模式,將征地拆遷款折算為個人股份,在村莊宅基地舊址上建成5萬平方米的鋼結構標準廠房,通過區農村產權交易中心引進1家工程機械企業和1家中職教育學校落戶園區,為村集體增加400余萬元租賃收入,帶動周邊1000多名農民在園區務工。村集體經濟的壯大釋放了農村發展新活力,對頤養之家、農村人居環境整治、道德積分銀行等農村公共事務的投入更有底氣,村民參與公共事務的積極性也極大提高。

促進了農民和集體增收。農村產權交易中心免費為社會提供土地流轉信息,盤活了閑置土地。如姚圩鎮受污染耕地由于不能種植水稻,通過農村產權交易中心發布到網上進行全國招商,浙江種植休閑觀光小花卉的企業家看到土地流轉信息后,實地考察發現符合花卉種植要求,以500元(畝·年)的價格租下847.5畝土地5年的經營權建設花卉基地,并給村集體50元(畝·年)的協調費,用于村集體協調與當地村民的關系,為村集體帶來了42375元/年經濟收入,并為農民提供了200多個工作崗位,促進了農民增收。

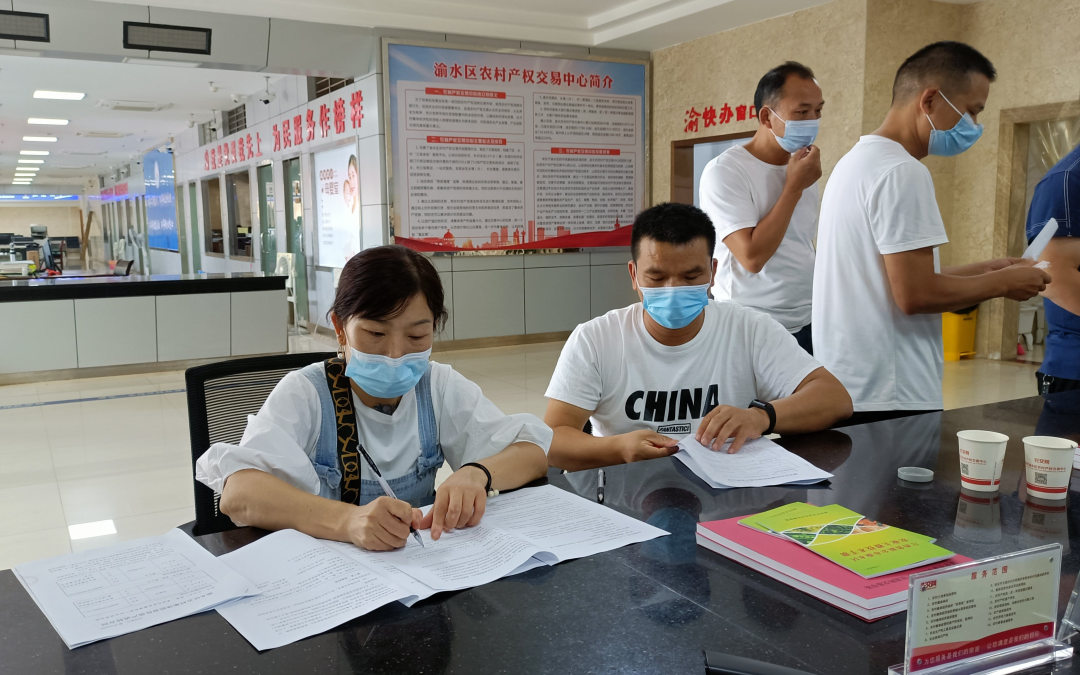

村集體代表與承包方在渝水區農村產權交易中心簽訂交易合同。

規范了交易行為,密切了黨群關系。一是消除了以往農村產權交易的亂象。通過農村產權交易中心公開、公平、公正運作,保障了村民的知情權、參與權,防止了低價交易等暗箱操作行為,避免了村集體資產流失,維護了農民合法權益。二是避免了產權交易糾紛。所有流轉交易項目簽訂具有法律效力的合同,如出現違約,可按照合同規定保障交易各方合法權益。三是最大限度地體現了農村產權的市場價值。通過網上競價,最大限度地運用價值競爭機制,充分擴大受眾信息面,實現了農村產權的市場價值。四是密切了黨群干群關系。實現農村集體產權數字化管理后,預防了農村基層微腐敗的發生,提高了村民對干部的信任度,“群眾明白、干部清白”,讓鄉村治理更加科學高效。